症状と精油名を結びつけて覚えていませんか?

皆さんは処方を考える時、使用する精油は

- 精油名で選びますか?

- 芳香成分や芳香分子の持つ作用から選びますか?

例えば、

- リラックスしたい:ラベンダー

- 痛みや痒み:ペパーミント

- 風邪や花粉症:ティートゥリー

などと、症状と精油名を結びつけて覚えていませんか?実は私も最近まで、症状と精油名を結びつけて覚えていました。

インストラクターとして教える立場になったら、それでは駄目です

でも、インストラクターコースの受講を開始した時に恩師から、

アドバイザーなら処方の丸暗記でも良いかもしれませんが、インストラクターとして教える立場になったら、それでは駄目です。生徒さんから「何故その精油なのですか?」と質問された時に、生徒さんが納得できるような回答を出せますか?

といわれ、その覚え方を改めました。

化学は重要だか、化学が全てではない。精油の作用はトータルで考える

その後は芳香成分類や芳香分子ごとの作用を学び、芳香分子の持つ固有作用等から精油を選ぶようになりました。しかし、そこでまた新たな疑問が出てきました。

『化学は重要だか、化学が全てではない』、『精油の作用はトータルで考える』という先輩方の言葉を知ったためです。

アロマニーズ主宰者がアロマ・アドバイザーコースを受講した時のテキスト

芳香分子の作用を覚えることも、精油名から伝統的に期待できる効果を知ることも、どちらも大切

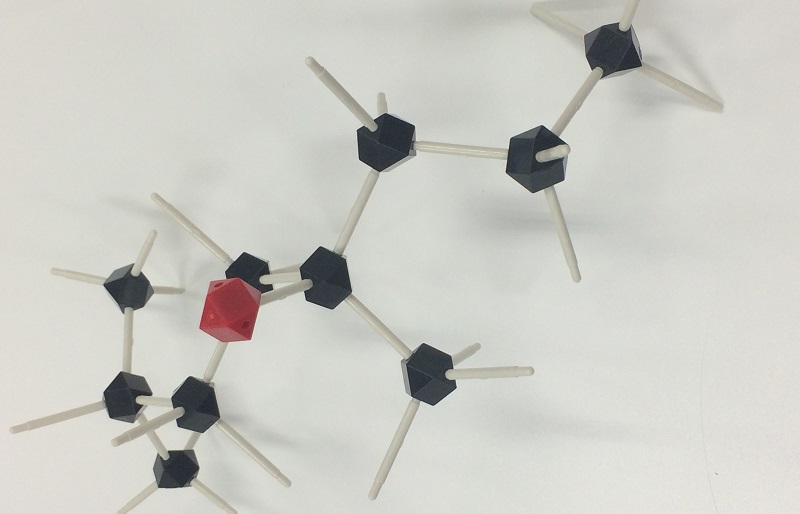

精油は平均すると、約200~300の芳香分子からなると言われています。しかし、精油を分析すると、未だに詳細不明な物質が数多く存在するようです。

このような現状を踏まえると、現在判明している芳香成分や芳香分子の作用を覚えるだけでは不十分で、精油名から伝統的に期待できる効果を知ることも、実は大切ではないかと思います。

ガットフォセが名付けたとされる『アロマテラピー(芳香療法)』という言葉は、世に出て未だ100年も経っていません。

ですから今後の研究によって、新たに判明していくものも多いはずです。正しい情報を伝えるためにも、新しい情報に関心を持ち続けたいと思います。

私と同じように『精油名から覚えるべきか、それとも芳香成分や芳香分子による作用を覚えるべきか』悩んでいる人に対し、どちらも大切だと思いますというのが、現在の私の意見です。参考になれば幸いです。